Collection

Tafelgemälde: Beweinung Christi

- Artist

- Bernhard Strigel

- Locality

- Memmingen

- Date

- um 1520

- Material

- Malerei auf Nadelholz; Rahmen: polimentvergoldet

- Dimensions

- H. 66,5 cm, B. 33 cm

- Location

- –

- Inventory Number

- L AHM 6919

- Relation

- –

- Acquisition

- Unbefristete Leihannahme 1994

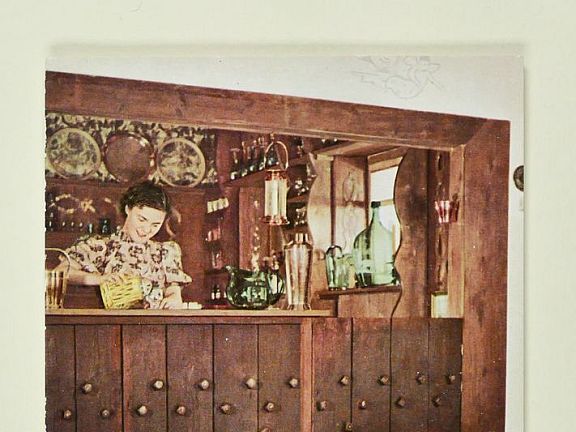

In einer steil aufsteigenden Kompositionslinie gruppieren sich die Figuren zur rechten Bildhälfte hin. Der nackte, nur mit einem Lendentuch bedeckte Leichnam Christi liegt im Vordergrund auf einem Leichentuch, den Oberkörper durch Johannes aufgerichtet, der das Tuch emporzieht. Die hinter Christus kniende Muttergottes hat die leblose Hand des Sohnes ergriffen, ein Schwert als Symbol des Schmerzes durchbohrt ihre Brust. Hinter Maria und Johannes die Schwestern Marias und Maria Magdalena mit dem Salbgefäß. Im Hintergrund in einer Hügellandschaft unter goldenem Himmel hoch aufragend die drei leeren Kreuze. Alle Figuren besitzen goldene Scheibennimben. Am unteren Bildrand, umgeben von Gräsern und Blüten, eine Schrifttafel.

Die Tafel stammt von einem Altar aus Aulendorf oder Isny, der die Sieben Freuden und Sieben Schmerzen Mariens zum Inhalt hatte. Zugehörend die Gemälde der Flucht nach Ägypten, Grablegung Christi und Krönung Mariens (alle Stuttgart, Staatsgalerie), der zwölfjährige Jesus im Tempel und Himmelfahrt Mariens (ehemals fürstl. Hohenzollernsche Sammlung Sigmaringen, jetzt unbekannter Privatbesitz) und die Verehrung Mariens (Ulm, Museum). Alle Gemälde wurden 1859 aus der Sammlung Abel, Stuttgart, erworben.

Als Ausdruck des Mitgefühls mit dem Schmerz der Muttergottes faßte die religiöse Dichtung im 13. Jh. die Klagen Mariens zusammen und stellte sie den Freuden gegenüber. Mit der Zeit bürgerte sich deren Siebenzahl ein. Während die zugehörigen Tafeln teilweise Gesellenhänden zugeschrieben werden müssen, zählt die Darstellung der Beweinung zu den eigenhändigen Spätwerken Bernhard Strigels. Dieser wurde um 1460 als Sproß einer alteingesessenen Memminger Maler- und Bildhauerfamilie geboren. Hans Strigel d.Ä., Hans Strigel d.J. und Ivo Strigel hatten seit etwa 1430 einen Großbetrieb etabliert, der Wand- und Altargemälde und Skulpturen in ganz Schwaben bis nach Graubünden lieferte. Erst 1505 wird Bernhard, bereits 45jährig, erstmals in den Memminger Urkunden erwähnt. Im Dienste der Stadt erfüllte er als hochangesehener Meister und Vorstand einer großen Werkstatt zahlreiche Ehrenämter: nächste Seite Zunftmeister, Stadtrat und Abgeordneter.

Als Hofmaler Kaiser Maximilians wurde er in den persönlichen Adelsstand erhoben. Strigel, der die Reformation nicht ablehnte, starb 1528, im gleichen Jahr wie Albrecht Dürer. Ausgehend von dem inschriftlich gesicherten Familienbildnis des Wiener Humanisten Johannes Cuspinian (Schloß Seebarn) wurde für Strigel ein umfangreiches Oeuvre stilkritisch zusammengestellt, das ihn an die Seite der bedeutendsten Maler des ausgehenden Mittelalters am Übergang zur Renaissance stellt. Stilistisch fußt Strigel noch weitgehend in der spätgotischen Tradition. Hinzu kommen Einflüsse der Donauschule. In seinem umfangreichen Porträtwerk, darunter zahlreiche Bildnisse der kaiserlichen Familie, wird der Einfluß der Renaissance spürbar.

Die Tafel stammt von einem Altar aus Aulendorf oder Isny, der die Sieben Freuden und Sieben Schmerzen Mariens zum Inhalt hatte. Zugehörend die Gemälde der Flucht nach Ägypten, Grablegung Christi und Krönung Mariens (alle Stuttgart, Staatsgalerie), der zwölfjährige Jesus im Tempel und Himmelfahrt Mariens (ehemals fürstl. Hohenzollernsche Sammlung Sigmaringen, jetzt unbekannter Privatbesitz) und die Verehrung Mariens (Ulm, Museum). Alle Gemälde wurden 1859 aus der Sammlung Abel, Stuttgart, erworben.

Als Ausdruck des Mitgefühls mit dem Schmerz der Muttergottes faßte die religiöse Dichtung im 13. Jh. die Klagen Mariens zusammen und stellte sie den Freuden gegenüber. Mit der Zeit bürgerte sich deren Siebenzahl ein. Während die zugehörigen Tafeln teilweise Gesellenhänden zugeschrieben werden müssen, zählt die Darstellung der Beweinung zu den eigenhändigen Spätwerken Bernhard Strigels. Dieser wurde um 1460 als Sproß einer alteingesessenen Memminger Maler- und Bildhauerfamilie geboren. Hans Strigel d.Ä., Hans Strigel d.J. und Ivo Strigel hatten seit etwa 1430 einen Großbetrieb etabliert, der Wand- und Altargemälde und Skulpturen in ganz Schwaben bis nach Graubünden lieferte. Erst 1505 wird Bernhard, bereits 45jährig, erstmals in den Memminger Urkunden erwähnt. Im Dienste der Stadt erfüllte er als hochangesehener Meister und Vorstand einer großen Werkstatt zahlreiche Ehrenämter: nächste Seite Zunftmeister, Stadtrat und Abgeordneter.

Als Hofmaler Kaiser Maximilians wurde er in den persönlichen Adelsstand erhoben. Strigel, der die Reformation nicht ablehnte, starb 1528, im gleichen Jahr wie Albrecht Dürer. Ausgehend von dem inschriftlich gesicherten Familienbildnis des Wiener Humanisten Johannes Cuspinian (Schloß Seebarn) wurde für Strigel ein umfangreiches Oeuvre stilkritisch zusammengestellt, das ihn an die Seite der bedeutendsten Maler des ausgehenden Mittelalters am Übergang zur Renaissance stellt. Stilistisch fußt Strigel noch weitgehend in der spätgotischen Tradition. Hinzu kommen Einflüsse der Donauschule. In seinem umfangreichen Porträtwerk, darunter zahlreiche Bildnisse der kaiserlichen Familie, wird der Einfluß der Renaissance spürbar.

BV004629886

Zum Objekt: Mus.-Kat. Hans Peter Hilger, Alpenländische Galerie Kempten. Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums, München, BNM (Hrsg.), München 1991, S. 143-145 (mit Abb.), Kat.-Nr. 120

Taxonomy

Altar - Altaraufsatz - Altartafel | Malerei - Gemälde